|

Architecte : Henri Gaudin Rédigé par Armelle LAVALOU Publié le 01/02/2004 |

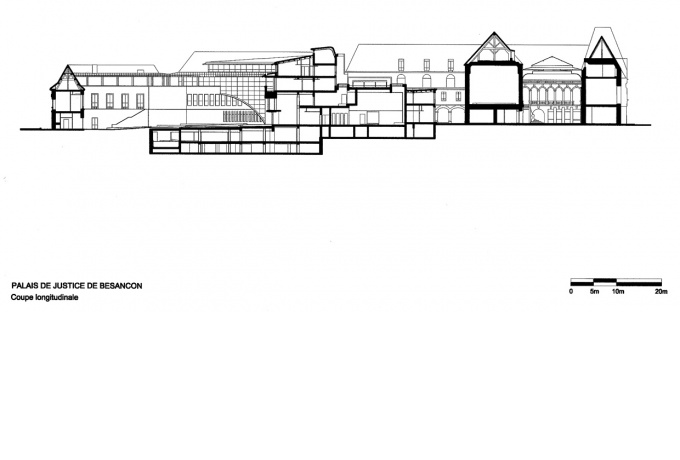

d'A : L'extension et la restructuration du palais de justice de Besançon prennent place dans un ensemble architectural de la fin du xviie siècle. La partie nouvelle s'inscrit à l'intérieur d'une des cours. Comme au musée Guimet, à Paris, il vous a fallu composer avec l'existant.

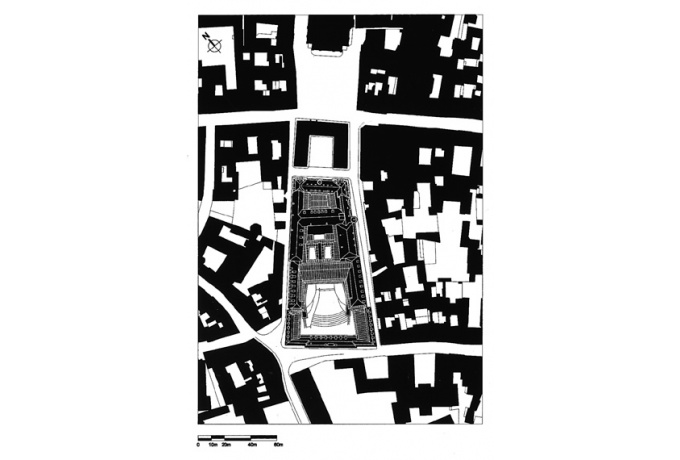

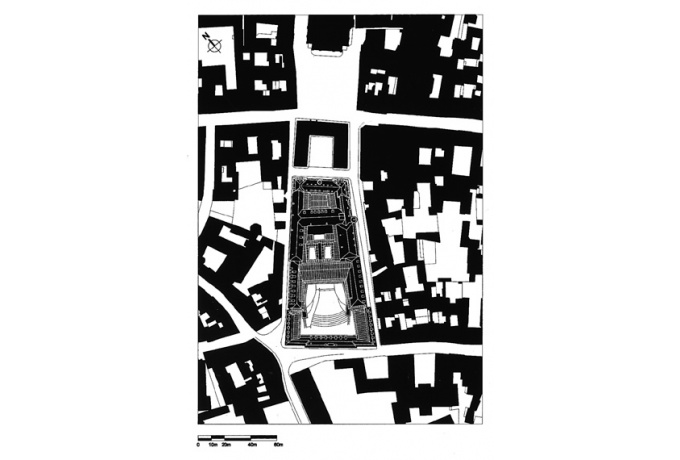

Henri Gaudin : Mon souci est d'être en accord, en quelque lieu que ce soit, avec les maisons et les édifices alentour. En l'occurrence, d'être en résonance avec cette ville magnifique qu'est Besançon, de retrouver un vide hospitalier parmi toutes les cours imprimées dans le tissu urbain.

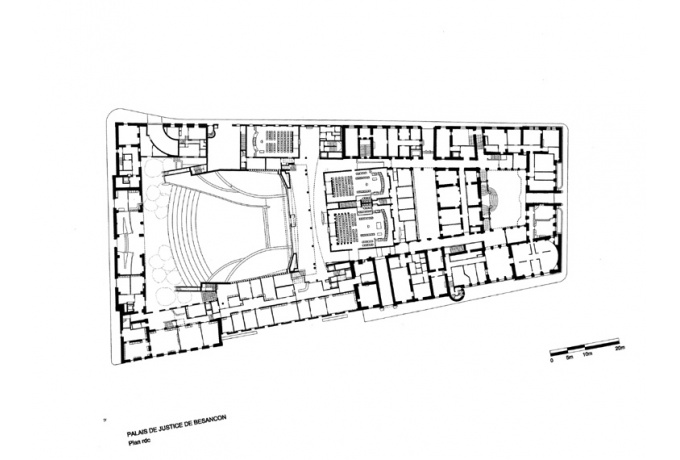

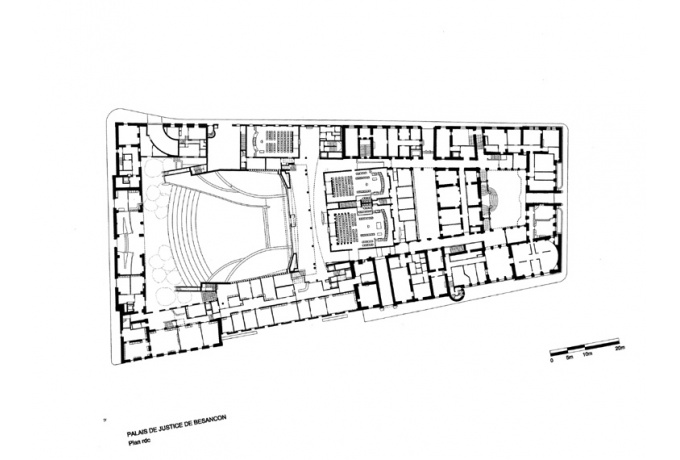

Le palais de justice, entre deux sillons de rues étroites, développe ces mêmes prismes d'air – cours successives qui s'inscrivent dans les corps de logis. Le problème posé était d'y installer diverses juridictions, dont le tribunal de grande instance.

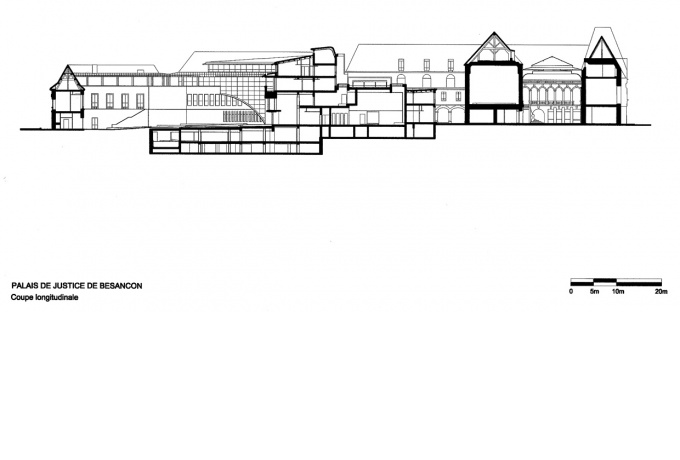

La cour d'appel de Besançon est quasiment axée sur l'église Saint-Pierre, forte de ses appareillages de pierre et de ses pénétrations de voûtes qui délivrent des intersections savantes. L'ensemble est remarquable : les chambres d'appel en fer à cheval, aux murs, des cartels Louis XV en écaille de tortue, et aussi la noble et haute salle des États de Franche-Comté, avec son ciel orné de triomphes…

La cour d'entrée se clôt sur le pavillon dit de l'Arsenal, datant de 1848, dont les détails manquent d'élégance et dont les profils étaient dessinés de trop rude façon.

d'A : Les nouvelles dispositions instituent un renversement de l'entrée vers le sud.

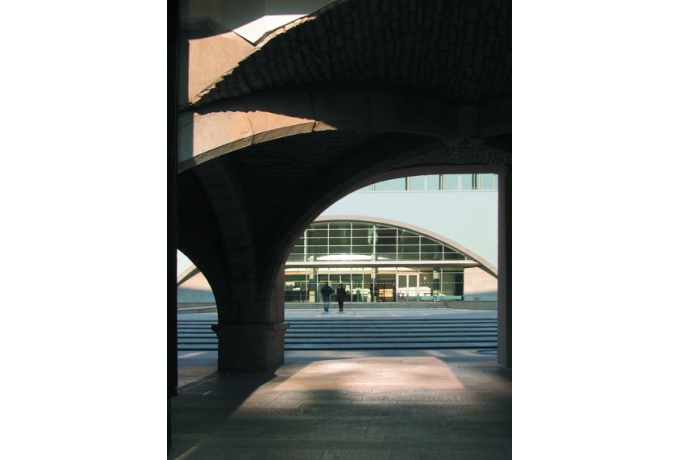

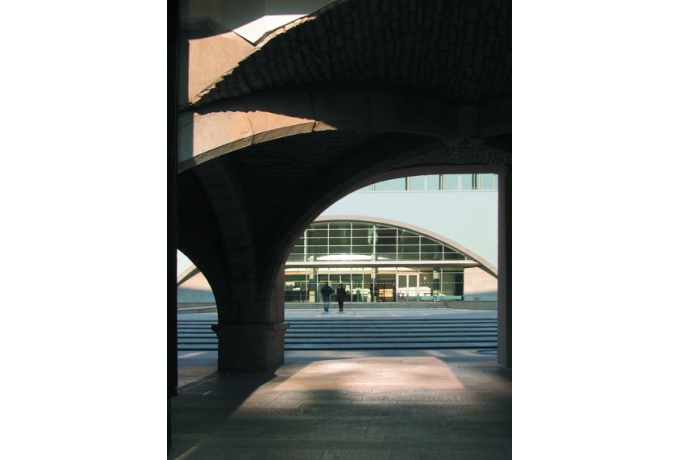

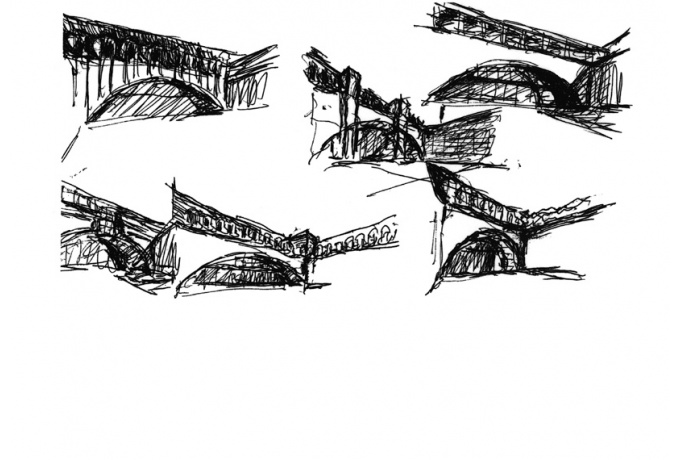

H.G. : L'entrée s'effectue désormais par l'Arsenal, d'où l'on pénètre dans une cour entièrement nouvelle qui inaugure la succession des autres cours. Nous avons dégagé, sous le corps de bâtiment, les belles arcatures gothiques qui lui servaient d'assise. Le nouveau bâtiment est marqué par un grand arc, véritable signe d'hospitalité, arche d'alliance : c'est une voûte à laquelle répond la ligne tendue, également arquée, d'une galerie haute.

L'arche de la salle des pas perdus vient rencontrer l'arc des ailes en retour, arcs qui se rassemblent sur un point de convergence et qui, à l'inverse, lancent leurs courbes depuis un bassin dont l'eau réfléchit le bouquet d'arrêtes.

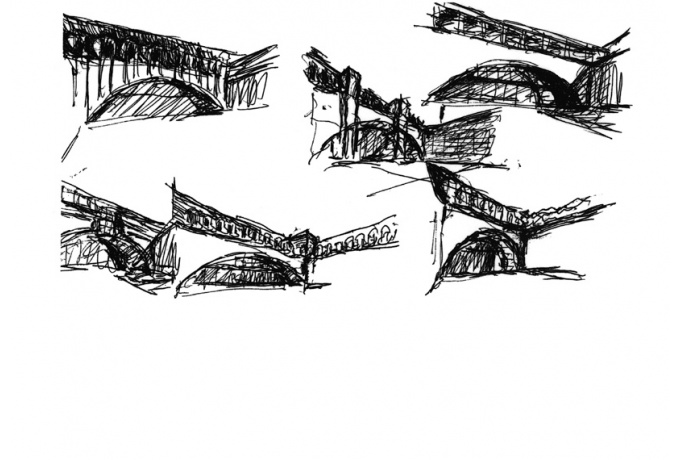

Seules des multitudes de perspectives me permettent l'étude de volumes complexes qui ne trouvent leurs représentations planaires ou géométrales et leurs vraies mesures qu'ultérieurement, lorsque dessus et dessous, droite et gauche, devant et derrière ont été explorés.

d'A : D'où vient votre fascination pour les arcs, les voûtes, que l'on rencontre aussi bien à

l'école normale supérieure de Lyon, au théâtre de Lorient, à l'école de danse de Vincennes ?

H.G. : De l'indigence du passage du poteau à la dalle, de l'élégance de la continuité entre ce qui porte et ce qui est porté. Ces voûtements sont aussi, pour moi, des capteurs de lumière zénithale, comme les clartés hautes que l'on trouve par exemple à l'école normale supérieure de Lyon et au grand théâtre de Lorient.

Je suis sensible à la grande liberté que déploie l'architecture médiévale. Entre les voûtes gothiques qui ont été dégagées sous le porche de l'entrée et l'arc de la nouvelle salle des pas perdus, je pense que nous sommes dans le même univers géométrique.

Les édifices gothiques sont faits de la rencontre entre un système rectiligne, ou orthonormé, et un système curviligne. Je pense à Chartres et à l'escalier qui relie l'abside à la chapelle Saint-Piat. Les masses se pénètrent avec la plus grande franchise sans le recours de « travées de raccord », qui, plus tard, à l'âge classique, amoindriront les intersections et iront parfois même jusqu'à les abolir. La franchise des découpes est un principe fondateur de mon travail. Quand je lance des courbes, je n'ai de cesse d'en arrêter l'élan. Pourquoi ? Parce qu'une chose n'est intelligible que sectionnée.

Le mathématicien René Thom parle de « lignes de catastrophe ». Une chose n'existe pas si elle n'est pas « affectée ». À Saint-Malo, ce sont les immenses pans de maçonnerie de cheminées qui révèlent avec force la pente des toits, comme l'inondation le fait du relief, les lignes de labour du champ, la mer de l'estran. L'intersection, qui appartient tout à la fois au volume A et au volume B, est la ligne révélatrice de l'un et de l'autre.

d'A : Ce bâtiment de l'Arsenal est d'esprit néo-classique. Vous étiez le seul parmi les concurrents à le conserver. Seriez-vous devenu sensible au charme du « néo » ?

H.G. : En l'occurrence, il ne s'agit pas de tomber sous le charme d'un bâtiment dont les mérites stylistiques ne sont pas remarquables. Par contre, cet édifice appartient à l'Histoire et, comme tel, il n'est pas un obstacle à la création, mais plutôt ce sur quoi celle-ci trouve un appui. J'ai un grand souci de la maison d'en face ou d'à côté, et ce n'est qu'avec elle que je peux construire un espace. Espace qui n'est que l'intervalle qu'entretient ce que je construis avec elle. Plutôt devrais-je parler, plus concrètement, d'« espacement ».

La modénature de ce bâtiment de l'Arsenal est assez fruste. Et je vous accorde que les architectures néoclassiques sont souvent médiocres, encore que l'école des beaux-arts de Duban, par exemple, précédée par le portique de Gaillon, était d'une belle élégance. Et le Paris haussmannien n'est, certes, pas pétri d'une grande culture, et ses modénatures manquent de force et de vérité, même si le musée Guimet est quand même un bel exemple de cet éclectisme du xixe siècle, où l'étrusque côtoie le toscan, le grec et le romain.

d'A : La conservation du corps de logis de l'Arsenal vous a conduit à un travail sur une typologie ancienne et son ordonnancement.

H.G. : Tout cela n'est pas fait pour me déplaire. Il n'y a pas grand-chose à dire de cette façade, de l'ordonnancement des fenêtres verticales, du rythme des lucarnes de toiture… Mon travail à Besançon reflète le regard que j'ai sur les rythmes simples qui scandent les rues, les hautes toitures hérissées de lucarnes comme des périscopes. Il ne s'agissait pas de faire de grandes démonstrations.

En histoire de l'art, la plupart des catégories stylistiques ne sont pas pertinentes. Il est pédant de brandir sans cesse l'oriflamme de la modernité. Charléty, Lorient, Gentilly sont, je l'espère, classiques. Schönberg nous faisait remarquer d'ailleurs que les dissonances d'aujourd'hui seront les consonances de demain. Mon but ultime est de voir mes bâtiments disparaître dans l'anonymat. Le mérite des plus beaux édifices de Rome est de nous offrir

l'hospitalité et de nous laisser le droit de ne pas les voir, et même de les ignorer. Rien ne vous est imposé. Bien sûr, l'architecture, on la regarde ; bien sûr, elle parle et elle dit la grandeur humaine. Mais, en même temps, elle se manifeste dans la mutité.

d'A : Vous jouez ici de plusieurs registres, loin de toute orthodoxie moderne.

H.G. : Y a-t-il une orthodoxie moderne ? Il n'y a, évidemment, pas de signes de modernité. Elle est créative, de tous les temps elle est traversée de forces vitales et l'on va jusqu'à dire, pourtant, qu'elle a une syntaxe bien établie, des signes de reconnaissance, tels que la fenêtre horizontale, les pilotis, etc. Ce sont des choses apprises ! En fait, elle se manifeste dans la liberté. Ces tics sont le fait des élèves, des épigones. Les fenêtres verticales ne m'ont jamais gêné. Les fenêtres, les toits, les lucarnes en zinc de cette aile ne sont pas des reniements de la modernité. Pour moi, la modernité est de tous les temps. Je ne la fais pas commencer en 1920 ou en 1930, elle est déjà à Lascaux. Ce qui me conduit à reprendre les propos de Maldiney, ce merveilleux philosophe pour qui l'histoire de l'art n'existe pas : tout paradoxal que ce soit, l'art ne progresse pas. A-t-on avancé depuis Lascaux ? Gaudi est-il « baroque », « gothique », « classique » ? Je réponds : « Il est primitif. »

d'A : Les règlements d'urbanisme imposaient de réserver dans cette cour d'entrée des emplacements pour planter de grands arbres.

H.G. : Les chênes de la justice, évidemment. Je préfèrerais que cette cour reste minérale. Et je ne désespère pas d'en convaincre les élus.

d'A : Le chantier a mis au jour de belles voûtes gothiques, des mosaïques.

H.G. : La ville en son entier fait affleurer le passé que nos déambulations, notre présence rendent actuel. Grimpons vers la cathédrale ! Avant de franchir un arc de l'époque romaine, on longe une colonnade et, en contrebas, s'ouvre une vaste dépression jusqu'à la fontaine antique. De hauts arbres font courir leurs racines jusqu'aux profondeurs de l'Histoire.

Besançon est une ville qui a gardé son sol, à la différence de Montpellier, par exemple, où l'on sent que l'on marche sur des parkings. Ici, le chantier a mis au jour des mosaïques gallo-romaines. Je voulais les voir replacées dans le bâtiment, mais cela semble soulever, malheureusement, de grandes difficultés. On fait tout pour détruire un patrimoine qu'on se flatte hypocritement de respecter. Mon plus grand bonheur eut été de placer ces mosaïques sur les murs de l'édifice, quand bien même, ailleurs, c'est à Pincemin, c'est à Janos Beer, c'est à Rafols – ces artistes contemporains – auxquels j'ai demandé de travailler avec moi au stade Charléty, au conservatoire de Vincennes ou à l'école normale supérieure de Lyon.

d'A : Avez-vous été contraint par les exigences des Bâtiments de France ?

H.G. : Les contraintes sont pour moi plutôt stimulantes. Quand on me demande de faire un toit, c'est un bonheur. Je transforme le toit en quelque chose d'autre. Dans ma maison de Dordogne, les toits sont autant murs que toits, avec des étagements de grandes fenêtres. L'architecte des Bâtiments de France imposait l'emploi de la pierre qui a fait tout Besançon, une pierre bicolore ocre et bleu, la pierre de Chaillu. Je m'en suis réjoui ! Pour les soubassements, on a pu utiliser ce qui restait de la carrière, qui est maintenant épuisée.

d'A : Entre la loge, les façades sur rues, la cour intérieure et le nouveau bâtiment, diverses écritures se côtoient. Certains, qui n'ont pas perçu l'homogénéité de l'ensemble, parleraient de collage ou d'éclectisme.

H.G. : L'éclectisme peut avoir beaucoup d'intérêt. C'est un mot ambigu, pris souvent de façon négative. C'est, après tout, une qualité pour un journaliste d'être éclectique ! C'est une forme d'ouverture d'esprit. En revanche, un collage « ça sent la colle », comme disait, je crois, Braque. Un collage ne tient que dans l'oubli de ses fragments, et s'il utilise des morceaux c'est pour parvenir à l'unité. C'est le fait de l'harmonie – qui n'a trait ni à l'ordre ni au désordre, mais s'attache aux pluralités, à la complexité – de composer, comme le dit Leibniz, « un maximum de réalités ».

L'unité n'est pas une chose en soi, c'est ce qu'il faut atteindre à partir de la pluralité. L'ordre est aussi peu supportable que le désordre, qui lui-même n'est pas pensable. Entre l'ordre et le désordre, il y a l'harmonie. La grande force d'une ville comme Venise est qu'elle rassemble un maximum de différences et de réalités contradictoires et singulières. Qu'est-ce qui fait l'harmonie d'un paysage ? Non pas la forme de tel ou tel de ses composants, mais ce que l'on ressent des forces qui le parcourent.

Notre tâche se nourrit des énergies vitales de tous ceux qui nous ont précédé.

Qui dépassera la porte des Lions, à Mycènes ? Qui dépassera les terriers de cailloux ou les bories de Gordes ? Le drame de l'enseignement de l'architecture est de faire commencer celle-ci en 1930, ou avec Haussmann, alors que la modernité est de tous les temps.

d'A : Pour la première fois dans votre travail, vous introduisez un pastiche, un ordre ionique qui marque l'entrée sur la façade néoclassique de l'ancien Arsenal.

H.G. : On peut y voir un exercice de style, une façon de faire des gammes, un défi lancé à moi-même, une facétie.

Je trouvais ce bâtiment – dont en aucune façon je n'aurais cependant engagé la démolition – assez lourd dans sa modénature. Quant à l'ouvrir et donner à ce passage une certaine ampleur (l'entrée véritable est l'arche de la salle des pas perdus), j'ai pensé que c'était une occasion de donner à un ordonnancement de fenêtres un peu lourd de la grâce, une lumière plus fine, celle que l'on voit sur les fûts de colonne. J'ai dit « exercice de style », c'en est un, et difficile : s'agissant d'accorder à des modillons existants par trop rustiques un entablement finement proportionné. Difficile maniement d'une musique dont les accords sont réglés, dont les rapports sont définis.

Il m'a fallu sortir les colonnes par rapport au nu du mur pour que l'architrave trouve sa place, ce qui nous a conduit à dessiner de petites moulures en encorbellement. Il fallait encore trouver le raccord avec la ligne de gouttière. L'exercice autour de cette loge m'a fait comprendre que c'est le sens de la mesure, le rapport des choses entre elles qui est le plus souvent oublié aujourd'hui.

d'A : Quelle image, quelle symbolique aujourd'hui pour un palais de justice ?

H.G. : Autrefois, c'était la colonne qui impressionnait par ses proportions, sa majesté, son autorité. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut exprimer ce sont l'arbitrage, la conciliation, l'idée d'une justice pacifiante dont le but est l'harmonie sociale. Cette arche hospitalière, cette ligne tendue ne s'élance que pour rejoindre.

d'A : Le palais de justice de Jean Nouvel, à Nantes, joue d'une symbolique plus sévère.

H.G. : Jean Nouvel exprime la brutalité du temps. Il le fait avec un talent certain. Son grand portique sur la Loire a de l'allure, de l'ampleur. Mais cette conception de la justice pose question : faut-il être aussi grand, faire aussi peur, faut-il être aussi sublime ? Sans doute ai-je préféré signifier davantage la médiation que l'autorité de la loi. Au jeu des colonnes habituelles, j'ai substitué des formes de conciliation. C'est un passage qui est signifié, un élancement, un signe d'alliance. C'est aussi la métaphore des retrouvailles entre une architecture ancienne remarquable et notre modernité. n

Maîtrise d'ouvrage : ministère de la Justice. AMOTMJ.

Maîtrise d'œuvre : Henri Gaudin, architecte (David Huet, assistant chantier et E. Fressancourt) GEC Ingeniérie, BET.

Entreprise générale : Grands Travaux de Franche-Comté.

Programme phase 1 : tribunal d'instance, de grande instance, de commerce, pour enfants.

Une salle d'assises, deux salles d'audience pénale, trois d'audience civile. Salle des pas perdus, bibliothèque, cafétéria, archives et parc de stationnement de 105 places.

Surfaces :

Phase 1 extension : 7800 m2.

Phase 2 cour d'appel (restructuration en cours) : 5 000 m2.

Coût Phase 1 : 15 244 902 euros H.T.

Études : 1995-1998.

Travaux : 1999-2003.

|

Maître d’ouvrage : Municipalité de Laethem-Saint-Martin Maîtres d’œuvre : Off… [...] |

|

Maître d’ouvrage : Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) – Maîtr… [...] |

|

Maître d’ouvrage : Mairie de Paris SLA 20Maître d’œuvre : L’Atelier Senzu (arch… [...] |

|

Maîtres d’œuvre : FMAU, mission complète ; responsable projet, Frédéric Martinet&… [...] |

|

Maître d’ouvrage : NFU, ADIM Nouvelle AquitaineMaîtres d’œuvre : NP2F architectes… [...] |

|

Maître d’ouvrage : ministère de la Culture Maîtres d’œuvre : NP2F architectes… [...] |

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :

| Vous n'êtes pas identifié. | |||

|

SE CONNECTER |  |

S'INSCRIRE |

> Questions pro |

|

Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!

Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |

|

Quelle importance accorder au programme ? [suite]

C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |

|

|

Quelle importance accorder au programme ?

Avant tout projet, la programmation architecturale décrit son contenu afin que maître d’ouvrage et maître d’œuvre en cernent le sens et les en… |

|