|

Architecte : Buzzo-Spinelli et Antoine-Dufour Rédigé par Jean-François CABESTAN Publié le 26/08/2020 |

À Bastia a été inauguré en février dernier le Mantinum – du nom que portait cette ville-port à l’époque romaine –, un aménagement ambitieux des pentes accidentées du promontoire rocheux où s’élève la citadelle, pour partie classée depuis 1935. Prévue en amont mais retardée dans son exécution, l’Aldilonda est pour sa part une sente ondulante qui en formera bientôt le prolongement, conçue avec audace en porte-à-faux au-dessus du rivage rocheux. Ces deux concrétisations du renouvellement de la relation entre la ville haute – la terra nova – et les quartiers du port – la terra vecchia – relèvent d’une politique menée par les élus nationalistes depuis leur arrivée à la mairie en 2014, qui prône l’ouverture de la ville sur ses horizons et l’appropriation à des usages contemporains de sa façade maritime. Initiée par Gilles Simeoni dès le début de son mandat de maire, celle-ci a été reconduite dès 2016 par son remplaçant intérimaire Pierre Savelli, élu en juin dernier. La conception des nombreux ouvrages de génie civil et d’architecture qui ont accompagné la réalisation du Mantinum a suscité la mise au point d’un béton de site aussi original qu’innovant, une première en France, d’une plasticité, d’un aspect et d’une coloration remarquables.

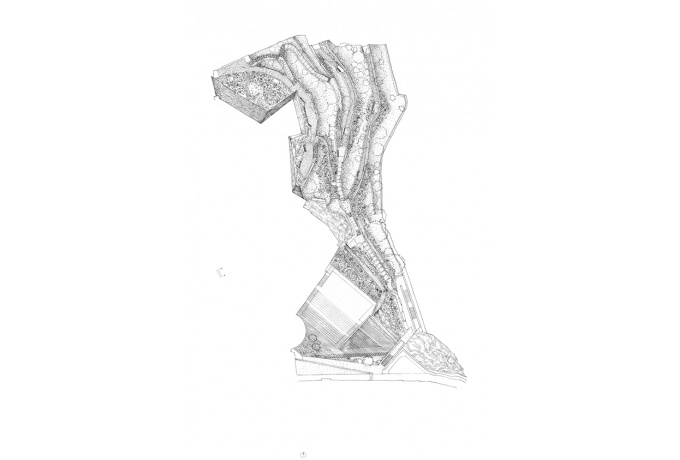

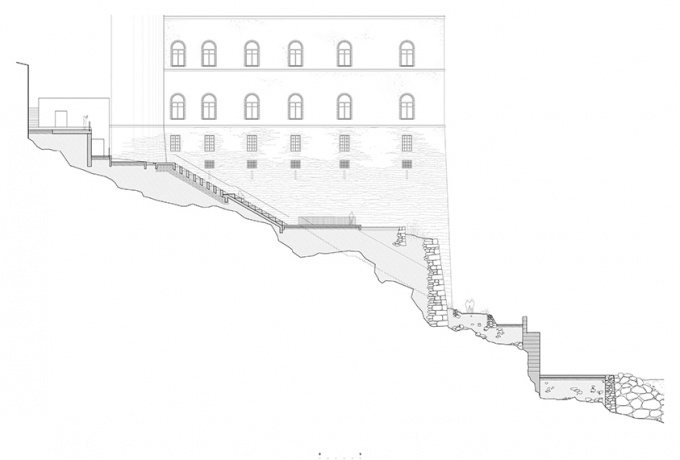

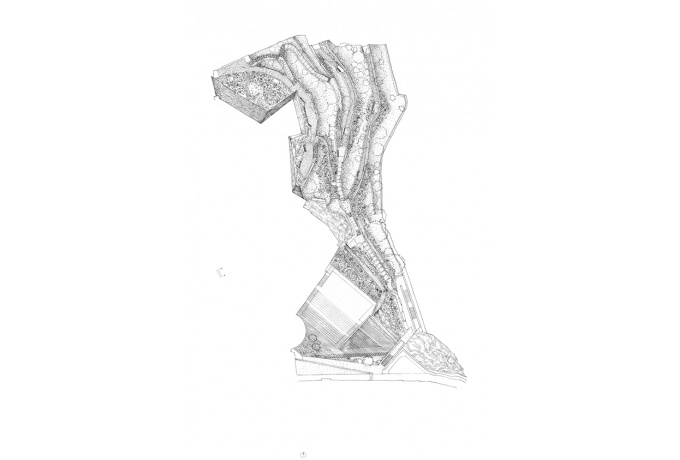

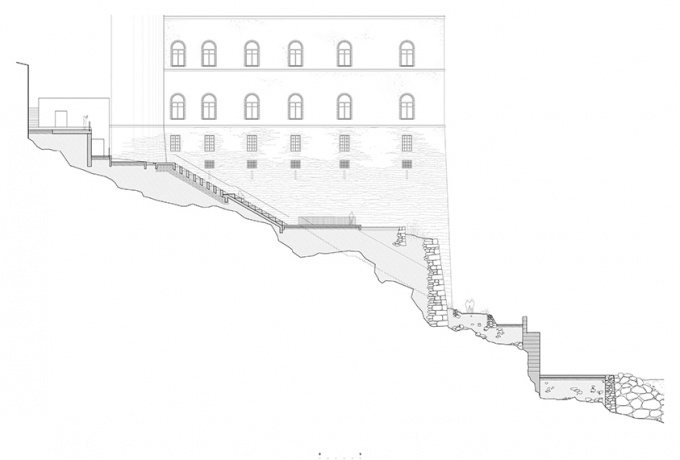

Le périmètre de l’intervention se situe au pied de cette sorte d’acropole qui domine l’anse portuaire de Bastia ; c’est un versant abrupt en contrebas du dièdre et de l’éperon que produisent la juxtaposition du front bâti de la citadelle et la masse fortement silhouettée du palais génois, flanqué de sa tour ronde. Ce périmètre se décompose en un terrain triangulaire en forte déclivité, délimité au sud par la rue Saint-Michel et ses maisons, à l’ouest par les substructures du palais génois et, au nord-est, par le quai. Contigu, mais plus au nord, ce triangle se prolonge en un versant rocheux que surplombe l’autre façade, la façade nord du palais. Ce terrain en pente a donné lieu à la fin du XIXe siècle à la création d’un jardin, le jardin Romieu. En dépit de la réalisation à la même époque d’un escalier monumental – avant tout conçu pour éblouir ceux qui arrivent par la mer –, ce jardin souffrait jusqu’ici de son enclavement relatif. Le vœu de la commune de Bastia était la requalification de l’ensemble de ce vaste territoire par l’implantation d’un « théâtre de verdure », d’un « outil de liaison verticale » entre le vieux port et la citadelle, et par la « restauration » du jardin Romieu. À l’issue d’une consultation restreinte, la maîtrise d’œuvre de l’opération est confiée à deux agences toutes deux lauréates des AJAP 2016. Pour ce type d’opération en milieu protégé, l’agence Buzzo-Spinelli, mandataire, s’est appariée avec l’agence Antoine-Dufour. Les compétences de cette dernière en matière de patrimoine venaient d’être confirmées par la nomination de Pierre Dufour au concours des architectes en chef des Monuments historiques.

Monolithes abstraits

Leur projet propose une reconquête du site fondée tout autant sur une lecture attentive de ses stratifications que sur une exploitation raisonnée de son potentiel de transformation et d’adaptation aux éléments du programme. Si on devait en relater sommairement le parti, c’est avant tout par l’implantation aussi hardie que spectaculaire de deux monolithes abstraits que ces derniers proposent de requalifier le site. L’un, horizontal, au niveau et à l’alignement du quai, est un porche monumental d’accès ; l’autre, vertical, situé à l’arrière, en un point crucial d’inflexion et de césure des éléments de rempart conservés, contient l’outil de liaison, l’ascenseur. Au-delà d’une cohérence plastique et typologique propre à entrer en résonance avec des ouvrages défensifs encore en place, ces volumes francs qui rappellent la porterie et le donjon médiévaux participent tout autant d’une interprétation de l’architecture du passé que de l’étagement de volumes minimalistes pratiqués par certains modernes : un éloge de l’horizontalité et de la verticalité dont Dubuisson, inspiré par les Plus-Minus de Mondrian, a fourni au musée des Arts et Traditions populaires une exégèse virtuose. On relèvera le degré d’abstraction de la mise en place de ces constructions, dont la genèse mérite d’être détaillée.

Une liaison verticale divisée

Ancrée sur le quai, la masse horizontale du porche monumental protège et commande l’accès au site. Elle prodigue une gamme d’effets de pénombre qui circonstancient le cheminement vers l’ascenseur et l’escalier droit à deux volées, parallèles au quai. Une fois ces premières marches franchies, on accède à une promenade paysagère qui, de terrasses en terrasses, y compris par des montées en tunnel taillées dans le roc, représente une alternative plus pittoresque pour se rendre au sommet. À l’égard de l’ascenseur, la mémoire d’interventions conduites dans des situations aussi contrastées mais comparables que celles de Lisbonne (G. Eiffel), de Bellinzona (A. Galfetti), ou de Flaine (M. Breuer) permet de saisir l’originalité de la proposition retenue par Buzzo-Spinelli et Antoine-Dufour pour Bastia. À la différence de ces exemples illustres, qui mettent tour à tour en scène soit l’exaltation de l’ascension, soit la dissimulation de cette dernière dans les entrailles du massif montagneux, le parti ici retenu a été de nuancer l’impact du dispositif en divisant la liaison verticale en deux séquences distinctes.

Engagé dans la masse rocheuse, le premier ascenseur permet de gravir l’essentiel de la dénivellation et de rejoindre une terrasse intermédiaire. De là, il est possible d’accéder à la rue haute – la rue Saint-Michel, qui mène à la place sommitale, la place du Donjon – soit par une volée de marches, soit par des rampes. Pour les PMR, un second ascenseur s’insère à l’intérieur d’une ancienne citerne voûtée, au pied de la tour ronde du palais génois. Il permet d’arriver de manière plus confidentielle au point désiré. Autour de lui, s’enroule une volée de marche de plan semi-circulaire dont le mur d’échiffre externe compose une voûte horizontale propre à contenir la masse liquide du réservoir. Il s’ensuit pour celui qui en gravit les marches une immersion étonnante dans ce beau volume jusque-là inaccessible au public. Selon les heures, l’arrivée d’un pinceau de lumière fait miroiter la surface de l’eau sur le grain du banchage originel de son couvrement préservé. C’est par ce subterfuge de l’affectation partielle de la citerne à un usage qui n’était pas le sien qu’a été résolue la réduction de l’impact de la cage d’ascenseur principale, diminuée de toute la hauteur de cet existant réinterprété. D’une manière plus générale, on louera le pragmatisme des maîtres d’œuvre et leur aisance à produire une synthèse cohérente entre les données du site, les exigences d’un programme, le séquençage de l’accès à la citadelle et des ambitions plastiques digne des meilleurs maîtres. À cet égard, l’implication des deux équipes dans la recherche d’un type de béton capable de s’adapter à l’ensemble des ouvrages qu’il s’agissait de réaliser traduit la même discipline et la même quête d’exactitude. Le résultat dépasse ici toutes les espérances (voir encadré p. XX).

Perspective décélérée

Traitée comme un volume aveugle posé en équilibre au-dessus du porche d’accès, la tour d’ascenseur et son étrave acérée induisent une partition nette des éléments du site. À gauche, la masse rocheuse où s’ouvre la grotte du Christ noir, ourlée de ses remparts, à droite, la vaste échancrure où les étagements en terrasses successives portent les stigmates d’appropriations tour à tour défensives et pacifiques de cette déclivité au pied du palais génois. Réduit à l’état de friche urbaine, ce terrain en pente présentait une série de lieux peu définis, envahis d’une végétation spontanée et foisonnante, reliés jusqu’au quai par un système de rampes et d’escalier à pas-d’âne. Consubstantiel au système distributif mis en œuvre, le second geste architectural a consisté à installer le théâtre de verdure sur la plus ample des terrasses disponibles. C’est à la faveur d’une légère correction géométrique des murs de soutènement et de l’addition d’une déclivité artificielle que le théâtre doit son existence.

Ces actions ont été conduites avec une telle justesse d’inscription dans le site que les gradins semblent épouser la forme d’une pente naturelle. La rectilinéarité de ces derniers trouve un contrepoint dans l’assiette générale : cavea et orchestra sont contenus dans l’épure d’un trapèze. Cette géométrie engendre un effet de perspective décélérée propre à accentuer et à rendre tangible la présence des lointains, cadrés par les substructures du palais et des éléments de rempart conservés. Ici comme dans les théâtres grecs, l’exploration attentive de la pente et des conditions de cadrage conditionne des points de vue à couper le souffle sur le port, le littoral côtier, la mer Tyrrhénienne et, par beau temps, les îles et la côte italiennes. Comme à Taormina, le paysage maritime et la profondeur de champ entrent en scène.

Spectacle et rêverie

Si la mise en place des ascenseurs et du théâtre de verdure offre une brillante démonstration de savoir-faire, on vantera tout autant le sens du recyclage et de la réinterprétation dont font preuve les maîtres d’œuvre vis-à-vis de toute surface et de tout dispositif susceptibles de s’intégrer ou d’enrichir le programme. Jouxtant les gradins supérieurs, une terrasse d’angle naguère réduite à l’état de jachère s’est métamorphosée en un belvédère aux fécondes valeurs d’usage. On imagine qu’il accueillera tout naturellement quelques spectateurs ou retardataires partagés entre leur intérêt pour le spectacle et cette propension à la rêverie que génèrent les horizons maritimes. Selon un protocole minutieux de rattrapages de niveaux et de sols à peine perceptibles, volées d’escalier, murs de soutènement, terrasses et glacis conservés s’intègrent avec aisance dans la composition générale. La rigueur et la fluidité des cheminements transforment les ombrages naguère peu accessibles du jardin Romieu en l’indispensable contrepartie des autres lieux programmés. L’intervention des maîtres d’œuvre dans ces jardins se limite à quelques ajustements : il s’agit autant de procurer des respirations propices au délassement que d’appliquer la réglementation inhérente à son usage. Bancs, emmarchements et garde-corps relèvent du même vocabulaire que celui qui a été mis en œuvre partout ailleurs. Il en découle une harmonie et une unité générale qui font de ce jardin et de ce havre de fraîcheur le poumon, le prolongement et le point d’orgue d’un territoire magistralement recomposé. À l’automne sera inaugurée l’Aldilonda, dont la conception revient à Dietmar Feichtinger, mandataire, associé là encore à l’agence Buzzo-Spinelli. Lancé entre-temps, le concours pour le réaménagement des espaces publics du vieux-port est un témoignage éloquent de cette volonté des édiles de la deuxième ville de Corse de porter à son terme le renouvellement global du rapport de l’ensemble de son territoire à sa façade maritime.

Pierre reconstituée ou béton de site ?

Marque de fabrique qui scelle l’originalité de la mise en œuvre et de l’aspect des ouvrages réalisés, le béton de site dit « sec » doit sa mise au point à l’implication du bureau d’études grenoblois Batiserf et de son directeur Philippe Clément. Fabriqué à partir des agrégats et sables issus du déroctage et du concassage des enrochements associés au ciment, il est coulé en trois passes successives de 19 cm, ramenées à 16 cm – la hauteur d’une marche – grâce à un damage ou un pilonnage énergique au fouloir pneumatique. Ce protocole a appelé beaucoup de soin, de temps d’exécution et de précision de la part de l’entreprise Contact Construction, de son gérant Robert Favale et du conducteur de travaux Elias Barcelo. Lors du décoffrage des banches de bois, les parements se présentent comme un empilement perceptible même de loin de strates superposées de 48 cm d’épaisseur, la hauteur des gradins du théâtre de verdure. L’absence de laitance fait valoir l’hétérogénéité et la texture des composants et imprime à l’intégralité des ouvrages réalisés un caractère d’appartenance locale et d’identité vernaculaire très fort. L’aspect volontairement brut, estampé et irrégulier des parements fait penser aux aphorismes de Le Corbusier ; il résulte de ce procédé une matière moulée qui vibre, dont la texture et le chromatisme relèvent du même grain et de la même palette colorée que les maçonneries anciennes, elles-mêmes fabriquées en leur temps à partir des enrochements toujours présents sur le site. On saluera cette réactualisation du recours à des ressources locales, gage de l’intégration d’une intervention qui, dans ses grandes lignes comme dans ses détails, ne s’en situe pas moins à l’écart de toute citation directe et de tout pastiche.

Maîtres d'ouvrages : Commune de Bastia

Maîtres d'oeuvres : Buzzo Spinelli Architecture mandataire du groupement (Isabelle Buzzo et Jean-Philippe Spinelli), associé à Antoine Dufour Architectes ACMH cotraitant (Aymeric Antoine et Pierre Dufour)

Paysagiste concepteur : Atelier GAMA (Aurélien Albert)

BET : Batiserf, ingénieur structure (Philippe Clément)

Gros œuvre : Contact Construction (Robert Favale, gérant, Elias Barcelos, conducteur de travaux)

VRD : BETEM

Entreprises :

Surface SHON : 7 089 m2

Cout : 2,4 millions d’euros

HT

Date de livraison : livraison, mars 2020

|

Maître d’ouvrage : Municipalité de Laethem-Saint-Martin Maîtres d’œuvre : Off… [...] |

|

Maître d’ouvrage : Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) – Maîtr… [...] |

|

Maître d’ouvrage : Mairie de Paris SLA 20Maître d’œuvre : L’Atelier Senzu (arch… [...] |

|

Maîtres d’œuvre : FMAU, mission complète ; responsable projet, Frédéric Martinet&… [...] |

|

Maître d’ouvrage : NFU, ADIM Nouvelle AquitaineMaîtres d’œuvre : NP2F architectes… [...] |

|

Maître d’ouvrage : ministère de la Culture Maîtres d’œuvre : NP2F architectes… [...] |

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :

| Vous n'êtes pas identifié. | |||

|

SE CONNECTER |  |

S'INSCRIRE |

> Questions pro |

|

Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!

Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |

|

Quelle importance accorder au programme ? [suite]

C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |

|

|

Quelle importance accorder au programme ?

Avant tout projet, la programmation architecturale décrit son contenu afin que maître d’ouvrage et maître d’œuvre en cernent le sens et les en… |

|