L’architecture comme métabolisme de la planète

Rédigé par Emanuele COCCIAPublié le 16/12/2019

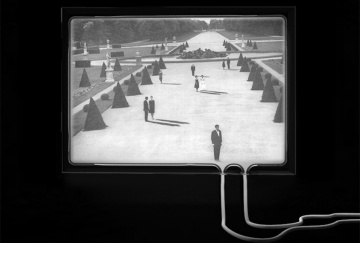

Fermented Movies (cinema for the Kunst- Werke Berlin), 2009 |

Dossier réalisé par Emanuele COCCIA Dans son

livre paru en 2016 La Vie des plantes, le philosophe italien Emanuele Coccia

développe une métaphysique du mélange que l’on pourrait résumer en disant que

finalement rien dans notre monde n’est autonome, que nous ne sommes plus en

face des choses et des objets, hors d’eux, séparés les uns des autres, mais que

nous échangeons constamment notre matière avec eux, dans un mélange continuel

de nos corporalités, comme s’il n’existait en réalité aucune frontière entre

nous et ce qui nous entoure. Car c’est ce que l’on constate au microscope : une

porosité continuelle entre les molécules de notre corps, celles de l’air et

celles des choses.

|

Introduction par Philippe Rahm

Depuis des siècles, l’architecture est hypnotisée par la pierre. Elle a toujours pensé à la relation au monde, à l’espace, au reste de l’être humain, toujours et seulement à travers la médiation de la pierre. Maisons, usines, bureaux, rues : dans tout artefact architectural, il semblait nécessaire de faire coïncider l’expérience du monde avec la contemplation de sa réalité minérale. Être chez soi, trouver sa place dans le monde, a signifié donc être entouré de pierres, être à l’intérieur d’un cocon de matière minérale . Inconsciemment, elle a produit dans le temps une parfaite identité entre le symbolisme domestique et le symbolisme funéraire.

Pendant des siècles, l’architecture a été la grande Méduse de la planète – le monstre représenté comme une femme, humaine, ailée, avec des serpents venimeux vivants à la place de cheveux, et dont le regard a transformé en pierre celui qui regardait son visage. Elle a imposé au monde une idée purement minérale de la ville. La ville n’est pas l’ensemble des individus humains et non humains qui vivent ensemble et les relations que ces individus entretiennent entre eux : c’est avant tout l’ensemble des pierres que chacun de ces individus place autour de son corps et la surface minérale du sol qu’occupe l’ensemble de ces pierres. La ville minérale est un double acte de mise à mort : elle est une déforestation et un éloignement, à la fois physique et symbolique de toute la vie qui n’est pas humaine.

Depuis des siècles, l’architecture a vécu dans un inexplicable complexe d’infériorité avec la géologie. Elle a mesuré ses progrès techniques à partir de son habilité à manipuler la pierre. Elle a toujours conçu son activité comme une compétition cachée avec la force créatrice de la Terre : des pyramides d’Égypte aux modernes gratte-ciels de Dubaï, il s’agissait d’imposer à Gaïa une nouvelle géométrie et un nouveau visage, et de montrer implicitement que l’homme était le maître des pierres et de la terre.

Observée de cette perspective, l’architecture a été pendant des siècles un magnifique prétexte pour ne jamais sortir de l’âge de la pierre, un sublime exercice de délai qui nous a permis de stationner indéfiniment dans la préhistoire, de la prolonger sans fin.

Un réveil salutaire

Observée selon cette perspective, l’œuvre de Philippe Rahm est un réveil à la fois traumatique et salutaire : une conversion d’ordre intellectuel. Ses projets et ses artefacts nous rappellent que, tout en manipulant la pierre, l’exigence que tout architecte devait satisfaire portait moins sur les formes, la géométrie, la pierre, que sur le climat. L’architecture, écrit-il à propos de son jardin météorologique de Taïwan, est « un art de bâtir qui ne semble être là que pour modifier le climat naturel, pour le rendre habitable et confortable à la nature humaine » : le toit, les murs, la bougie les radiateurs, l’éclairage électrique, l’air conditionné « ne sont que des éléments différents établis en vue d’un même résultat climatique, remplissant un même objectif : celui de rendre plus confortable le climat naturel ».

Nous n’habitons pas la pierre, nous habitons tout d’abord un climat, et c’est le climat et non la pierre qui définit l’objet de toute pratique architecturale : « Construire un bâtiment, c’est en réalité construire une poche spatiale dont les caractéristiques climatiques intérieures sont plus ou moins différentiées de celles du climat naturel extérieur. L’enveloppe (la façade) d’un bâtiment a ainsi deux missions. Celle de filtrer d’abord certains paramètres météorologiques naturels extérieurs que l’on juge inconfortables, de les retenir plus ou moins intensément hors de l’intérieur, de les atténuer, de les annuler. » Cette intuition a tout d’abord des conséquences dans la pratique architecturale. Ainsi, si pendant des siècles le mur était l’élément fondamental de tout artefact architectural, dans les architectures de Rahm les murs se font extrêmement rares, car le but n’est plus le façonnage de l’espace ou l’accumulation des symboles (comme dans l’architecture gothique ou dans celle postmoderne) mais la création d’un nouveau climat. L’architecte-climatologue (ou plutôt le climato-poète) s’intéresse plus aux météores qu’aux pierres. Il ne se penche plus sur le dessin de l’espace et sur la distinction entre l’intérieur et l’extérieur, mais sur l’étude des influences qui définissent les conditions des vies dans un endroit. Celles-ci sont exercées par une quantité indéfinie d’agents : c’est pour cela que la pratique architecturale semble exploser pour coïncider avec le métabolisme de la planète.

D’autre part, l’architecture de Rahm vise aussi à rendre possible une véritable articulation entre le métabolisme de la planète et celle des corps vivants : l’architecte est un alchimiste qui doit fondre le corps de l’un dans celui de l’autre. Ainsi, l’Hormonorium invoque la « disparition des frontières physiques entre l’espace et l’organisme » et consiste dans une série d’influences invisibles – non seulement hors pierres, mais aussi hors de tout espace sensible. Si l’architecture minérale était obsédée par l’apparence, la climatopoésie de Rahm se situe dans l’invisible. Dans le projet Films fermentés, cette tendance est déclinée dans une sorte d’iconoclasme chimique et thermodynamique : l’aspect visuel de la projection du film semble à la fois cacher et rendre imperceptible la vie énergétique de la matière sur laquelle se posent les images en mouvement. L’architecture, en tant que sciences et pratiques des climats, doit s’approprier et rendre habitable ce qui n’est pas visible. Dans le projet Evaporated Buildings, la matérialité des bâtiments est entièrement absorbée dans le cycle métabolique et climatique de la planète : combattre l’obsession minérale signifie en effet se défaire du fétichisme du solide et embrasser la matière dans tous ses états d’agrégation. Un artefact architectural peut donc être constitué d’art et de lumière, être, comme il écrit « transparent, ouvert, lumineux, éclaté ». Mais on aurait tort de voir dans ce changement de paradigme une volonté de dissoudre l’architecture dans l’immatériel et l’événementiel. Dans le projet Espace pulmonaire, l’immatériel est l’abstrait par excellence, le son devient objet d’une procédure de solidification qui permet de montrer à quel point tout doit posséder un corps climatique minimal : le souffle, la matière « visqueuse, fétide, humide, excisée des poumons et à son tour inhalée » qui définit notre existence.

Repenser l’espace politique

Cette approche révolutionnaire a des conséquences insoupçonnées sur le plan politique et sur le plan écologique. L’unité fondamentale de la ville n’est plus l’espace défini par le périmètre du sol et des pierres mais un métabolisme partagé entre plusieurs vivants, et surtout entre les vivants et la planète : c’est un mélange de gaz, de matières solides, de flux thermiques, de gradients de lumières qui circulent d’un vivant à l’autre et des vivants à la planète et à l’inverse. D’autre part, l’espace politique n’a plus des limites : il ne se définit plus à partir d’une géométrie fixe et d’une dialectique d’exclusion et d’inclusion que la frontière physique et minérale des villes rend possible. L’espace politique maintenant coïncide virtuellement avec la planète entière : la question n’est plus celle de sa délimitation mais celle des degrés d’intensité et de densité de sa présence. La politique est un exercice de densification et de raréfaction de ce métabolisme, elle coïncide au fond avec la vie de la Terre, avec son écologie.

D’autre part, c’est l’image elle-même de l’écologie et de la nature qui en sort totalement transformée. Car, en faisant du métabolisme climatique de la planète le lieu de la pratique architecturale, Rahm démontre définitivement que l’architecture n’a rien de purement humain : elle est une pratique universellement partagée par tous les êtres vivants et par tous les acteurs non vivants de Gaïa. Il n’y a rien de plus multi et interspécifique que l’architecture. Car toutes et tous, de ce point de vue, sont des architectes : les nuages comme les forêts, les humains comme les fourmis. L’architecture n’est plus la tentative de maîtrise de l’espace, mais le concert grâce auquel les différentes espèces vivantes et les acteurs abiotiques de la Terre se jardinent réciproquement et jardinent ensemble le monde.

Dans une telle perspective, toute distinction entre le naturel et l’artificiel s’efface. Il suffit de souffler pour devenir architecte et pour changer radicalement l’espace et la vie des autres. L’environnement, que nous nous obstinons à considérer comme naturel, n’est que le produit d’un acte de design auquel des milliers d’êtres ont participé. Le monde entier est un produit du design et de l’architecture de tout ce qui existe : toute portion du monde est un objet technique. Et l’architecture, alors, pourra se considérer comme le simple métabolisme choral de la planète.

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :

| Vous n'êtes pas identifié. | |||

|

SE CONNECTER |  |

S'INSCRIRE |

> Questions pro |

|

Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!

Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |

|

Quelle importance accorder au programme ? [suite]

C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |

|

|

Quelle importance accorder au programme ?

Avant tout projet, la programmation architecturale décrit son contenu afin que maître d’ouvrage et maître d’œuvre en cernent le sens et les en… |

|