Martin Becka, à rebours

Rédigé par Olivier NAMIASPublié le 01/04/2010

Martin Becka |

Ne dites pas à Martin Becka qu’il est spécialiste des techniques anciennes, vous risqueriez de l’agacer. S’il n’emploie pas le numérique, ce n’est pas par goût pour l’antique, mais plutôt pour utiliser les possibilités expressives offertes par tous les procédés qui ont précédé l’avènement de la photographie industrielle. |

Martin Becka a derrière lui une longue carrière de photographe de presse : du Nouvel Observateur à La Vie en passant par Le Moniteur, il a effectué tous les travaux classiques du reporter d’actualité. Tout en chassant les news, Martin Becka a développé des recherches plus personnelles, centrées sur l’emploi des techniques anciennes : cette activité parallèle a fini par prendre le pas sur la principale et occupe aujourd’hui l’essentiel du temps du photographe. Dès les bancs de l’école professionnelle, les techniques inventées à l’aube de la photographie avaient retenu son attention : « La photographie est un média qui dispose d’une gamme de possibilités techniques inimaginables, dit Martin Becka. Si je devais comparer le photographe à un peintre, je dirais que les deux ont à peu près le même éventail de techniques ouvrant à des expressions très différentes, si l’on inclut les procédés inventés dans les quarante années qui ont suivi l’invention de la photographie, avant qu’elle n’entre dans une phase industrielle. Elle recèle des possibilités graphiques qui n’ont pas été exploitées. »

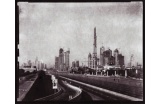

Un potentiel expressif interdit aux impatients : le photographe qui souhaite s’y frotter doit recréer lui-même l’ensemble de la chaîne de production. Becka, qui utilise en particulier la technique des négatifs sur papier salé inventée par Le Gray en 1851, doit fabriquer ses propres « films » à partir de feuilles enduites de produits chimiques, et doit monter son laboratoire s’il se déplace trop loin de sa base, comme lorsqu’il est allé photographier Dubaï à l’invitation d’une galerie locale. Patience aussi dans l’apprentissage des procédés, qui réagissent tout à fait différemment des films noir et blanc du commerce, la transcription des tons variant avec la technique utilisée. Patience encore face aux conditions météorologiques : la chambre en bois 40 x 50 cm ne sort que par ces jours bien ensoleillés qui laissent l’anémomètre au repos. Avec ses accessoires, elle ne pèse pas moins de quarante kilos sur la balance : « cela tient plus du travail de déménageur que de celui de photographe », constate Becka, désabusé.

LA TECHNIQUE AU SERVICE DE L’EXPRESSION

Face à de telles contraintes, on abandonne ou l’on devient un spécialiste. Martin Becka, qui maîtrise parfaitement ces procédés, enseigne les secrets des kalotypes, papiers albuminés et autres tirages platines aux conservateurs de musée, mais il se défend d’être un nostalgique : « Je ne suis pas un antinumérique primaire, insiste-t-il. Le numérique, comme le reste, peut produire des chefs-d’oeuvre. Chacun doit raconter son histoire et choisir le moyen le plus adéquat pour le faire. Si je me suis tourné vers les techniques anciennes, c’est que je suis très sensible à la matière, et l’avantage de ces procédés est précisément de donner un accès direct à la matière. Certains photographes n’ont pas cet intérêt, je trouve donc tout à fait légitime qu’ils se tournent vers des techniques plus contemporaines. »

Produite par le grain, la lumière, la matérialité du tirage est renforcée par les structures des papiers qui forment des trames perceptibles au travers de l’image. Est-ce parce qu’elles évoquent le dessin que ces photographies renvoient inexorablement au passé ? Martin Becka a trouvé dans ce décalage temporel une matière à exploiter. Vue depuis sa chambre, Dubaï la modernissime semble être là depuis une éternité, ou évoque le Chicago ou le New York des années trente. « En photographie, il y a des choses identifiables par rapport à certaines périodes, des images qui provoquent des phénomènes de réminiscence. Je joue sur ce décalage : la mémoire assimile ces images à des photographies très anciennes, alors qu’elles représentent un sujet très très contemporain. Cet antagonisme arrête le regard. L’idée est de produire une sorte de collision, de se projeter dans le futur pour regarder notre présent en considérant qu’il a acquis une dimension historique. L’exploration de l’environnement urbain s’apparente davantage à une découverte archéologique. On place le spectateur face à des monuments modernes qui sont devenus d’une certaine façon des monuments antiques », explique Becka. La longueur des temps de pause vide la ville de ses monuments et de ses véhicules. L’archaïsme du procédé fait la part belle aux masses bâties, figées dans de lourdes vibrations lumineuses.

Les articles récents dans Photographes

|

Si les terres fermes ont été presque entièrement explorées et représentées, ce n’est pas l… [...] |

|

Délicate et profonde, l’œuvre de Sandrine Marc couvre tout le processus photographique, de l�… [...] |

|

En 2001, le peintre anglais David Hockney publiait un ouvrage consacré à l’usage des appareils … [...] |

|

Le CAUE 92 de Nanterre accueille jusqu’au 16 mars 2024 une exposition intitulée «&nbs… [...] |

|

L’école d’architecture de Nanterre, conçue en 1970 par Jacques Kalisz et Roger Salem, abandonn… [...] |

|

Aglaia Konrad, née en 1960 à Salzbourg, est une photographe qui se consacre entièrement à l’ar… [...] |

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :

| Vous n'êtes pas identifié. | |||

|

SE CONNECTER |  |

S'INSCRIRE |

> Questions pro |

|

Quel avenir pour les concours d’architecture publique ? 1/5

Structure des procédures, profil des équipes à monter, références à afficher, éléments de rendus…, les concours publics connaissent depuis… |

|

|

« En décidant de ne pas tout transformer, tout change » - Entretien avec Alexandre Chemetoff

Réutiliser, transformer, restructurer, revaloriser… autant d’actions souvent recommandées quand les enjeux de l’époque incitent à retravai… |

|

Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!

Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |