|

Architecte : Grafton Architectes Rédigé par Vincent DUCATEZ Publié le 03/03/2020 |

Fondée

par Yvonne Farrell et Shelley McNamara, les commissaires de la 16e Biennale

internationale d’architecture de Venise autour du thème de « Freespace »,

Grafton Architects s’apprête à recevoir la médaille d’or du RIBA pour leur

œuvre. L’agence livre simultanément trois bâtiments universitaires

importants : la bibliothèque de la Kingston University à Londres, leur

première réalisation britannique,

l’Institut Mines-Télécom sur le plateau de Saclay et le bâtiment des

chercheurs de la Toulouse School of Economics, leur premier projet

français. Ce dernier révèle dans un site exceptionnel la richesse conceptuelle

de Grafton Architects.

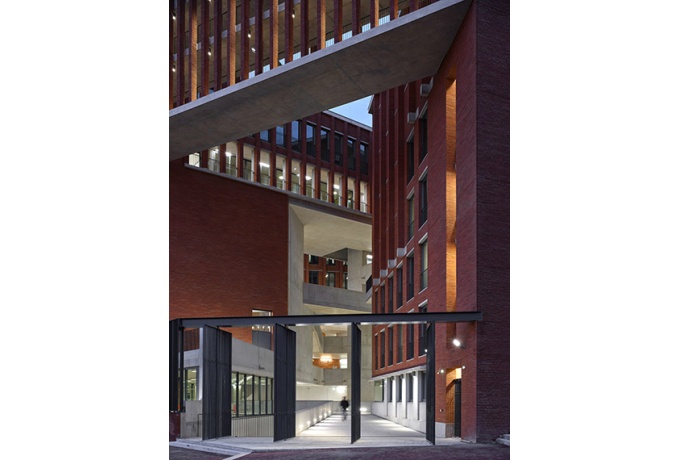

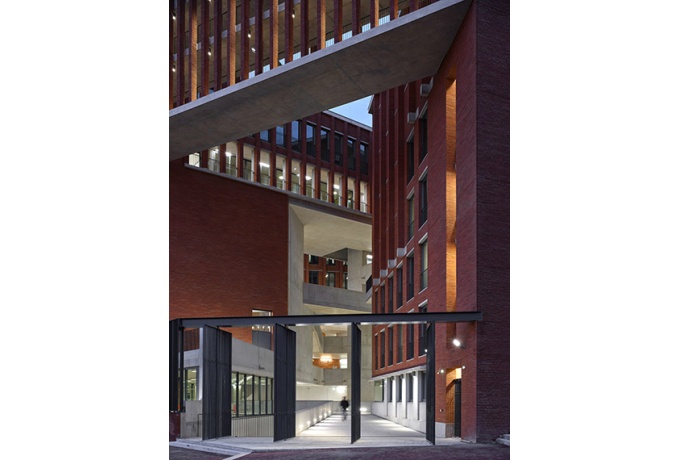

Traversant le Vieux Toulouse, dont la matérialité doit

autant à sa brique romaine rose orangée au format allongé si particulier qu’à

la massivité de ses constructions maçonnées, les pas nous mènent jusqu’à la

place Saint-Pierre. Là, en bordure de la Garonne, le paysage urbain toulousain

se trouve renforcé par les interventions de l’architecte urbaniste catalan Joan

Busquets qui, depuis 2010, préside à la redéfinition des aménagements urbains

dans une gamme très minérale. Dans la diagonale de la place, cadrée par la

masse parcimonieusement percée de l’église médiévale Saint-Pierre-des-Cuisines,

s’élève un portique mystérieux, formé d’un attique aérien, cloître suspendu de

deux niveaux, clôturant deux épais et puissants pignons de brique dont l’absence

de percements renforce le caractère monumental. Ainsi s’offre à nous le nouveau

bâtiment de l’École d’économie de Toulouse.

La genèse de cette aventure se trouve au tournant des

années 1980-1990. Jean-Jacques Laffont, décédé prématurément, et Jean Tirole,

prix Nobel d’économie, deux brillants chercheurs, familiers des pratiques

universitaires internationales, partageant leur temps entre Toulouse, Harvard

et le MIT, portent l’ambition de développer un puissant pôle de recherche à l’École

d’économie de Toulouse. Bruno Sire, alors président de l’université

Toulouse 1 Capitole, le concrétisera. Lors d’une conversation téléphonique,

celui-ci révèle les événements fondateurs du projet. Il y a d’abord le besoin

de réunir plusieurs éléments pour pouvoir attirer et surtout fidéliser des

chercheurs : des figures de pointe, un aéroport international, un cadre

accueillant pour les familles des chercheurs et un bâtiment aux standards

internationaux qui offre du confort au quotidien. Le deuxième acte est le choix

du terrain. L’université possède un terrain susceptible d’accueillir le

programme de près de 9 000 m2, mais Éric Radovitch,

architecte des Bâtiments de France, dissuade l’université d’un tel choix car la

volumétrie attendue est incompatible avec le paysage urbain. C’est alors que l’ABF pointe un terrain

triangulaire, à l’urbanité irrésolue, à la confluence de quatre monuments

historiques, appartenant au Crous et servant de parking de surface à sa

résidence universitaire voisine. Le troisième acte sera celui du concours.

Revenant de Milan où il a visité l’université Bocconi, première œuvre

internationale de Grafton Architects, Jean Tirole est persuadé qu’un concours d’ampleur

internationale doit être organisé. En effet, depuis quelques années, les écoles

d’économie commissionnent des projets architecturaux de grande qualité. Ainsi,

en plus des projets de Milan et de Toulouse, la London School of Economics

va commander successivement à O’Donnell+Tuomey, des proches de Grafton

Architects, puis à Grafton Architects des nouveaux bâtiments pendant que O’Donnell

et Tuomey livrent, au cœur de Budapest, la Central European University du

milliardaire Georges Soros. À Toulouse sont sélectionnés les architectes

toulousains de W-Architectures, dont la proposition de pierre fait écho au contraste

des bâtiments officiels de l’État dans la ville rose, les Allemands de Auer

& Weber proposant une architecture d’acier et de verre sur le registre de

la transparence, et les Dublinois de Grafton Architects avec leur forteresse de

brique. Ces derniers sont déclarés à l’unanimité lauréats du concours.

La

Plata, Dublin, Toulouse

Pour mieux comprendre le bâtiment de la TSE à la jonction d’un site, d’un

programme et d’une doctrine architecturale, il faut revenir aux fondations de l’œuvre

déjà longue de Grafton Architects. Et tout d’abord, curieusement, à la maison

Curutchet que Le Corbusier réalise à La Plata en Argentine dans les

années 1950. En 2002, on pouvait trouver chez Grafton Architects une maquette

de cette maison au milieu de celles servant à la mise au point de leur bâtiment

milanais. Ce projet, longtemps vu comme une œuvre secondaire tardive de la

période puriste, eut une fortune critique assez étonnante dans le milieu

universitaire anglo-saxon. Bernhard Hoesli, jeune architecte zurichois, fut

chargé d’en suivre la réalisation. En 1951, il enseigne à Austin, associé à

Colin Rowe et de Robert Slutzky, lors de la rédaction du texte polémique Transparency: Literal and Phenomenal.

Les auteurs y révélaient l’art raisonné et sédimenté de l’architecture dans sa

capacité à provoquer la transparence par le déploiement savant de la profondeur

de champ et non des produits verriers. C’est Bernhard Hoesli qui en réalisera

les axonométries illustratives, décomposant les projets corbuséens en plans

successifs, en écho au texte.

Sous cet éclairage, la présence a priori incongrue de

la maquette de la maison Curutchet parmi les études du Bocconi trouve son

ancrage dans le bagage théorique de Grafton Architects. Ceux-ci font partie d’un

cercle d’architectes engagés intellectuellement, dont l’émulation depuis l’orée

des années 1980 va profondément marquer la scène dublinoise en faisant la

promotion de la « critical architecture » ou « critical

practice », c’est-à-dire d’une architecture d’auteur contextualisée et fortement

ancrée dans la théorie. On y retrouve, pour ses figures les plus connues,

Yvonne Farrell et Shelley McNamara, dont les références se trouvent dans le siège

du gouvernement de Tarragona d’Alejandro de la Sota mais aussi dans la

réflexion tectonique portée par Kenneth Frampton, Shane de Blacam et John

Meagher, qui poursuivront les enseignements reçus de Louis Kahn, John Tuomey et

Sheila O’Donnell, marqués, eux, par leur proximité avec James Stirling, matinée

du critical regionalism théorisé par Frampton.

L’autre entrée pour mesurer l’œuvre de Grafton Architects

est celle de la rationalité du projet tant du point de vue structurel qu’énergétique.

Initialement confrontée aux moyens techniques limités de l’industrie du

bâtiment en Irlande, une œuvre minérale se construit progressivement. Les

projets ont en commun une volumétrie orthogonale, une palette de matériaux

choisis pour les qualités propres et supports d’assemblages sensibles, une

expressivité structurelle mesurée née d’une réflexion sur la statique et la

mise en œuvre du bâtiment, une composition des façades jouant des échelles de

perception ainsi que de l’épaisseur construite, dispositifs enrichis dès le

tournant des années 2000 d’une réflexion énergétique mettant en avant la masse

thermique des bâtiments. La troisième entrée est celle du Freespace, tel que Grafton Architects la nomme

dès leur projet milanais, où « free » signifie autant

« libre » que « gratuit ». Il s’agit de la manipulation

spatiale du programme qui permet aux architectes de dégager à moindre coût des

volumes supplémentaires pour favoriser les interactions sociales.

Une

figure de Janus

De nombreux registres du bâtiment dévoilent une réponse

attentive à un site extraordinaire. Face à l’ouest, un troisième pignon de

brique, drapé de sa monumentalité épaisse et muette, telle une tour carrée,

ancre solidement la limite du bâtiment. L’ensemble se plie autour de l’axe que

forme le pignon central et, figure de Janus, révèle un deuxième visage. Cette

fois, l’attique initial est descendu au sol, devenant la colonnade d’un socle

évidé. Ce dispositif fait ici face à l’amorce coudée et à l’alignement de

platanes majestueux du canal de Brienne. La puissante façade, dans son mutisme,

vient alors buter contre la solide enceinte médiévale formant la limite des 7 hectares

intra-muros de l’université de Toulouse. Ici un nouveau registre se

déploie : le bâtiment se coude en plan pour se mettre en retrait de l’enceinte.

La façade se perce de façon régulière de fenêtres verticales, animée par des puissants

contreforts de brique prenant naissance depuis une console musclée de béton,

encastrée dans la maçonnerie du troisième étage. La façade sud-est, longeant le

mail planté menant au cœur de l’université, s’anime d’une nouvelle

variation : se coudant également pour s’éloigner de la limite séparative,

un socle constitué des deux premiers niveaux supporte les quatre étages

supérieurs fortement striés par les voiles de brique verticaux pivotés à 45° et

soutenant un entablement de béton. Discrètement marquée par un changement de

trame de fenestration entre le socle et les niveaux hauts, la façade latérale,

avec son traitement brutaliste affirmé mais retenu, rejoint l’expression sobre

des bâtiments voisins du Crous. De l’extérieur, le bâtiment révèle graduellement

une composition selon deux axes : une organisation planaire de trois

barrettes parallèles se coudant pour rencontrer, avec leurs solides pignons,

les limites parcellaires du site en triangle, dispositif croisé par une

stratification verticale en trois bandes de deux étages chacune, reprenant un

motif aisément repérable sur de nombreux bâtiments toulousains.

L’axe de la rationalité constructive est confirmé par

Philippe O’Sullivan, l’architecte en charge du projet. La mise en œuvre de la

brique toulousaine, héritée des Romains, a requis une mise au point fournie

avec les entreprises et Terres Cuite du Saves, le fabricant local. Les parois

extérieures sont formées d’une épaisseur de brique pleine dite violette d’un

format de 42 x 10 x 5, s’élevant sur près de 25 m alors que les

joints d’expansion ou les différents accastillages structuraux sont invisibles.

Les dalles pleines dites foraines de 42 x 28 x 5, perforées pour

laisser passer un acier, forment les brise-soleil et les claustras des

escaliers. Les mulots de format 42 x 3 x 5 sont réservés aux cas

extrêmes comme l’habillage des fines suspentes des passerelles aériennes. Les

exploits structurels sont multiples quoique volontairement silencieux. Ainsi le

bâtiment cache un sous-sol profond dont les entrailles abritent l’imposante

installation technique, dont les échangeurs thermiques mettent à profit les

eaux de la Garonne pour le chauffage et le rafraîchissement du bâtiment. Pour

permettre une flexibilité d’aménagement, les planchers précontraints franchissent

10,8 m, de façade à façade, formant des volumes sans structures

intérieures avec des sous-faces de dalle ininterrompues, propices à l’autorégulation

thermique par la masse du béton.

Avec la complicité du BET fluide Chapman BDSP, de

nombreuses simulations seront menées dès l’amorce du projet. Les études

aérauliques permettront de maîtriser le confort éolien des nombreuses terrasses

qui ponctuent le bâtiment. Elles serviront également à confirmer la stratégie

initiale d’évacuation incendie reposant sur des circulations très ventilées et

ne nécessitant pas l’imposition de façades accessibles aux pompiers, rendue

difficile par le site. Les études thermiques quant à elles auront deux

conséquences. S’appuyant sur la RT2005, elles permettront de définir des zones

tempérées entre l’extérieur et les zones au climat contrôlé, autorisant ainsi

une plus grande liberté de détails notamment dans le traitement d’éléments de

béton traversant des parois vitrées. Elles confirmeront également le principe

des protections solaires des vitrages qui se traduisent ici par l’épaisseur des

tableaux extérieurs et la répartition et les formes des brise-soleil. Loin d’être

le fruit d’une composition esthétique aléatoire, le dessin intuitif des façades

en trois bandes horizontales striées d’apparents contreforts s’en est trouvé

confirmé.

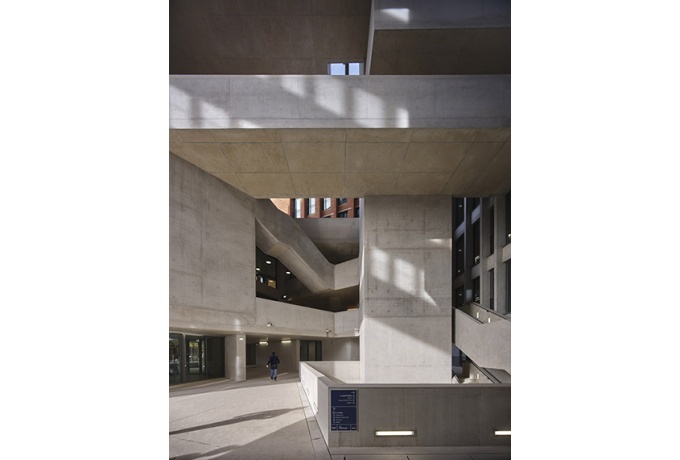

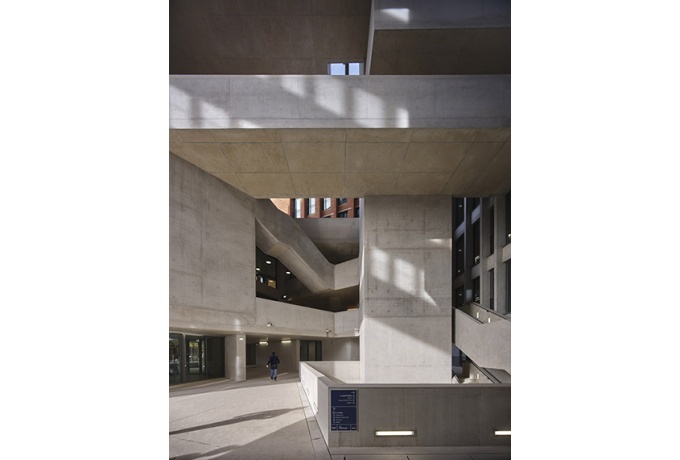

Le bâtiment, sous son

écorce de brique soigneusement ouvragée, révèle un monde de béton blanc aux

accents piranésiens. En parallèle à l’intégration urbaine soignée, le

déploiement Freespace climatique est ici la raison d’être du projet. Mettant en

scène l’idée de la recherche universitaire ouverte à la cité, les architectes y

formalisent une réflexion sur le confort du chercheur. Pour cela, ils vont

solliciter l’inventaire des réponses

apportées au climat toulousain, les combinant sur un registre hérité du brutalisme.

Le programme abrité est celui d’un bâtiment de bureau dédié à la recherche,

composé de près de 200 cellules individuelles avec quelques volumes collectifs

tels les six auditoriums, la cafétéria et la salle du conseil. Logiquement,

les éléments destinés à recevoir du public sont regroupés au rez-de-chaussée,

autour d’une placette triangulaire reliée à la place Saint-Pierre, dans l’axe

du portique urbain, par une longue rampe de béton. Les bureaux trouvent place,

sur huit étages, de part et d’autre de petits couloirs, dans les trois

barrettes coudées formant le plan. Le pivot en est une circulation verticale extérieure

très présente, dont la cage d’ascenseur en béton blanc perfore le bâtiment. Des

jeux de passerelles, de failles, de terrasses et de patios augmentent l’ensemble

qui se perçoit constamment en plongée et contre-plongée. La perception de cette

ode à la verticalité ne cesse de contredire la simplicité et l’efficacité du

plan. Le chercheur partage ainsi son temps entre l’intimité du confort de sa

cellule, aux fenêtres cadrant soigneusement des vues et protégées du soleil, et

un apparent labyrinthe tridimensionnel et méditerranéen, propre aux rencontres

aléatoires de la recherche transdisciplinaire.

Maîtres d'ouvrages : Universités Toulouse Capitole

Maîtres d'oeuvres : Grafton Architectes ; architecte mandataire, Vigneu Zilio,

BET fluides : CBDSP ; BET fluides local : Oteis,

Acousticien local : Gamba,

SSI : Vulcanéo,

Economiste : Gleeds,

Signalétique : Locomotion

Entreprises : ECMP, VRD, Malet, Bourdarios, Realco, Saint Eloi, Del Tedesco, ID Verde

Surface SHON : 11 280 m²

Cout : 27 millions d'euros

Date de livraison : concours 2010, début du chantier 2013, livraison décembre 2019

|

[ Maître d’ouvrage : commune d’Arromanches-les-Bains Maîtres d’œuvre : Projec… [...] |

|

[ Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Charleval-en-Provence (Yves Wigt, maire ; Christine W… [...] |

|

[ Maîtrise d’œuvre : atelier Philippe Madec & Associés, architectes ; Stép… [...] |

|

Maître d’ouvrage : OGICMaîtres d’œuvre : Lambert Lénack architectes (Jean-Baptis… [...] |

|

[ Maître d’ouvrage : Fondation Nicolas Bogueret – Maître d’œuvre : Atelier Arch… [...] |

|

Maître d’ouvrage : Groupe CIF Maîtres d’œuvre : Bourbouze & Graindorge, ar… [...] |

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :

| Vous n'êtes pas identifié. | |||

|

SE CONNECTER |  |

S'INSCRIRE |

> Questions pro |

|

Quel avenir pour les concours d’architecture publique ? 1/5

Structure des procédures, profil des équipes à monter, références à afficher, éléments de rendus…, les concours publics connaissent depuis… |

|

|

« En décidant de ne pas tout transformer, tout change » - Entretien avec Alexandre Chemetoff

Réutiliser, transformer, restructurer, revaloriser… autant d’actions souvent recommandées quand les enjeux de l’époque incitent à retravai… |

|

Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!

Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |