|

Architecte : Patrick Berger et Jacques Anziutti Rédigé par Emmanuel CAILLE Publié le 05/01/2004 |

À rechercher dans le passé une crédibilité, qui lui assure le prestige d’une tradition, l’industrie du luxe prend aussi le risque d’incarner l’image désuète d’un monde décadent. Fruit d’une méthodologie de conception et de construction qui magnifie le travail qui y est accompli, l’architecture de la nouvelle manufacture Hermès porte à son comble l’adéquation entre l’esprit de son commanditaire et sa représentation, prouvant par les formes qu’elle emprunte, l’indéniable modernité des activités qu’elle abrite.

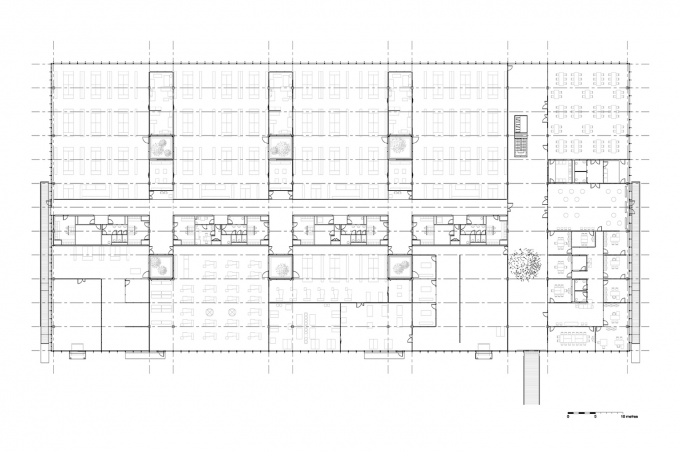

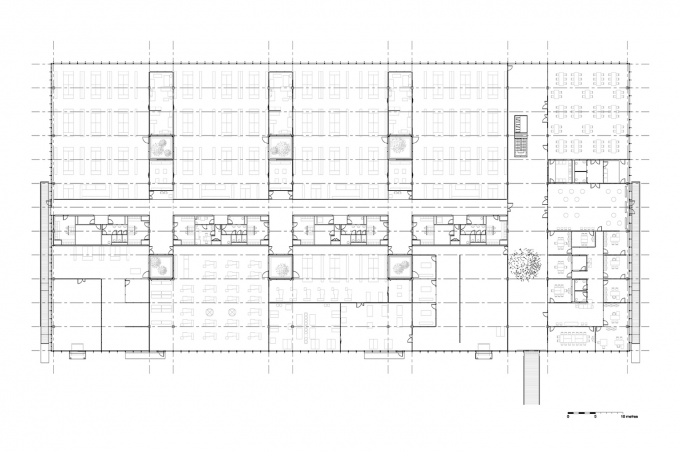

On ne saurait parler de l’architecture de la nouvelle manufacture Hermès sans d’abord évoquer l’activité qu’elle accueille, tant l’une et l’autre semblent s’accorder dans une même pensée. C’est pour répondre à une demande en forte croissance que la Maison Hermès a décidé d’établir une nouvelle unité de production à Bogny-sur-Meuse, à quelques kilomètres de Charleville, au bord de la Meuse. Le site est dédié à la maroquinerie, activité emblématique de cette maison de sellerie fondée en 1837. On y produit seulement deux types de sac : le Kelly (pour Grace) et le Birkin (pour Jane). Leur prix de vente élevé (entre 4500 et 15000 euros) est légitimé par l’emploi de cuirs précieux et la valorisation d’un patrimoine de savoir-faire exceptionnel. Chaque sac est l’œuvre d’une seule personne et nécessite une vingtaine d’heures de façonnage. Une table et des outils personnels sont attribués à chaque artisan, dont les gestes et les mouvements du corps ont défini l’aire de travail donnant au bâtiment la mesure de sa trame et donc, par homothétie, celle de la manufacture elle-même. D’emblée, l’architecture s’harmonise au geste, à l’art du maroquinier pour en épouser le rythme et en évaluer l’échelle.

La technique du « cousu sellier »

L’augmentation rapide de la demande de sacs a conduit à imaginer des solutions constructives, qui réduisent au maximum la durée du chantier. Cette contrainte explique en partie le choix d'une structure monolithique en acier galvanisé reposant sur des pilotis de béton stabilisés sur des pieux forés. L’absence de joints de dilatation a été possible grâce à l’emploi d’appuis glissants à chaque point de contact des poteaux en béton, à l’exception de deux trames se croisant perpendiculairement au centre, afin de stabiliser l’ensemble du bâtiment. « Le projet, expliquent les architectes, a été entièrement et précisément dessiné sur le logiciel de 3 D X-STEEL. Il permet d’éditer directement, du bureau de dessin à l’atelier, les fiches de fabrication et les fichiers à commande numérique pour programmer les machines de l’atelier. Il donne également la nomenclature des boulons et d’expédition des pièces, les approvisionnements d’acier, et les plans de montage sur le chantier. » La galvanisation de toute la structure nécessite une grande rigueur dans l’enchaînement des processus de mise en œuvre : une fois plongées dans leur bain de zinc fondu (pour la galvanisation), les pièces de charpente ne peuvent plus être percées ou refaçonnées. On comprend que le respect des délais et l’objectif de qualité d’exécution n’ont pu être atteints qu’au prix d’une organisation précise du chantier. Sans forcément y voir un rapport de cause à effet, il est difficile de ne pas établir de relation entre la mise en œuvre de la manufacture elle-même et celle qui s’y déroule quotidiennement : prédécoupage, piquage, perlage, filetage, astiquage et retournage des sacs. Si la qualité d’exécution des sacs tient à l’héritage de savoir-faire ancestraux, la productivité nécessaire à la rentabilité de la production n’est rendue possible que par une organisation scientifique de l’enchaînement de chaque tâche.

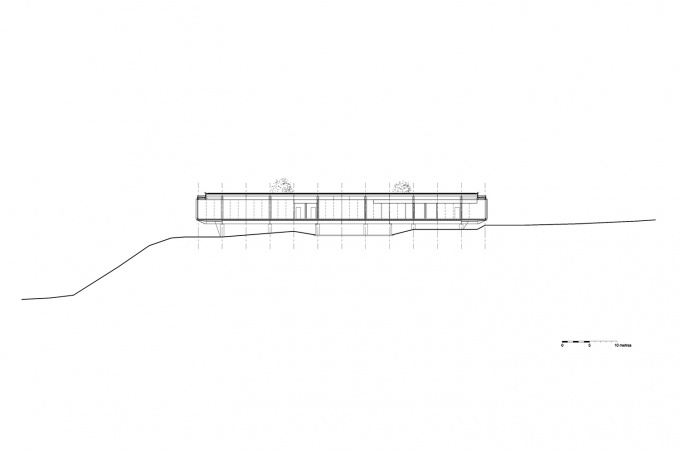

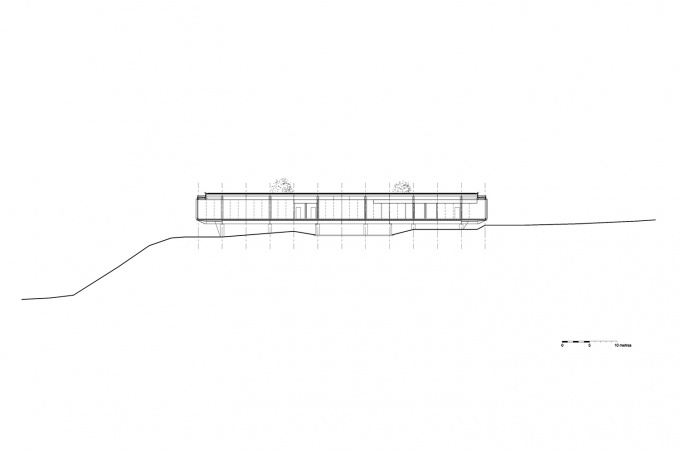

L’écriture constructive de Patrick Berger et Jacques Anziutti qui s’attache à laisser apparente l’expression de chaque assemblage, de la structure aux finitions, n’est pas sans rappeler la technique traditionnelle du « cousu sellier » dans laquelle les coutures sont laissées apparentes, traitées comme un motif décoratif. Cette technique apprise pour la sellerie fut appliquée au début du XXe siècle lorsque Hermès étendit ses activités à la maroquinerie, elle devint la signature de la Maison. S’il y a une sorte d’harmonie entre l’assemblage des sacs et l’architecture de la manufacture, on peut dire aussi que le bâtiment s’accorde, mais là d’une façon moins littérale, aux valeurs qu’un tel lieu peut prétendre incarner. Le choix de matériaux, nobles par leur rusticité, mais jamais précieux, renvoie à une esthétique industrielle soucieuse d’une image de pérennité : sols en béton, cloisons à ossature de profils d’acier et remplissage de contreplaqué de bois simplement vissé, grands panneaux de verre en façade et entre les ateliers. Les assemblages sont précis, les matières soignées, assemblées dans des coordonnées de teintes sobres. Les espaces de travail, de service ou de distribution ne sont pas réduits à leur dimension strictement fonctionnelle. Les façades entièrement vitrées éclairent naturellement autant qu’elles font pénétrer le paysage au cœur du bâtiment. Des petits patios plantés de graminées, eux aussi vitrés sur quatre côtés, apportent régulièrement un contrepoint de lumière au fond des ateliers, tout en atténuant la violence du contraste que pourrait provoquer le clair obscur des façades. Le luxe sans ostentation est entièrement au service du confort de travail, rien n’est superflu. Nous sommes chez Hermès, mais pas dans un showroom. Posée à flanc de coteau, à une centaine de mètres de la rive de la Meuse vers laquelle elle semble vouloir s’élancer, la manufacture fait face à la forêt du versant opposé de la vallée, plus haut et plus abrupt. En arrivant de Charleville ou de Bogny, on aperçoit d’abord la toiture, en contrebas de la route. C’est un grand plan horizontal tapissé d’écorces de pin (mulch) aux tonalités brun-roux de feuilles d’automne et d’où émerge la nef de la galerie d’entrée. Ce plan semble offrir un socle naturel au panorama de la forêt, qui se dresse sur la rive opposée. L’impression est complètement différente en approchant de la manufacture par le fond de la vallée, que ce soit en bateau ou longeant la rivière à pied ou en train. Le bâtiment, en porte-à-faux sur la vallée, s’affirme très fortement par son horizontalité. La rampe latérale renforce cet effet de décollement en dessinant un « z » avec la pente du terrain et la dalle de la manufacture, comme si celle-ci se dépliait. La façade, derrière son module de trame verticale répétitif, semble irradier, comme par anthropomorphisme, de la densité des vues somptueuses qu’elle offre depuis les ateliers. Ce dispositif n’est pas sans rappeler celui du siège de l’UEFA au bord du lac Léman, que les deux architectes ont livré en 1999. La question de notre perception du paysage comme représentation mentale générée par le choix d’un point de vue y est ici aussi, quoique de manière différente et avec moins d’intensité, exacerbée jusqu’à en brouiller l’évidence. Le bâtiment est ostensiblement dirigé sur le panorama de la vallée, assis comme le serait un observateur. Par les vues qu’il cadre, il se fait instrument de visée, ce qu’exprime avec radicalité sa façade tendue, en porte-à-faux sur la Meuse. Cette relation dialectique, entre regardant et regardé, disparaît lorsque l’on considère le bâtiment en arrivant par le haut de la vallée : la toiture en mulch lui permet de se fondre dans le paysage. La manufacture s’absorbe en quelque sorte dans notre point de vue. La relation entre l’architecture et son environnement ne se limite pas ici à un rapport de mimétisme ou de confrontation, ce qui en soi serait bien plat, elle naît du jeu qu’instaure le dispositif spatial avec notre manière d’appréhender le lieu. Le bâtiment semble conçu à l’image de notre propre expérience du regard. Le premier plan bucolique, le méandre de la Meuse, la rangée de peupliers, le coteau boisé qui se dresse, toute notre attention est naturellement tendue vers l’autre rive, mais c’est bien notre présence et le point de vue que l’on choisit qui apporte un sens à ce paysage. À Bogny, Patrick Berger et Jacques Anziutti donnent corps à cette expérience : la manufacture en est à la fois l’outil (voir depuis l’intérieur) et sa représentation. C’est cet art de rendre notre présence au lieu intelligible à notre sensibilité qui la porte vers l’architecture.

Maîtres d'ouvrages : Hermès International

Maîtres d'oeuvres : Patrick Berger et Jacques Anziutti (architectes) avec J. Abinal, M. Rousseau,

B. Patriarche Rémy, O. Leruth, J. Drevon (architectes assistants) Michel Desvigne (paysagiste) Bureau Michel Forgue (économiste) Coyne & Bellier (bet. structure)

Surface : 5230 m2

Coût : 8,85 M. €

Date de livraison : novembre 2004

|

Maître d’ouvrage : OGICMaîtres d’œuvre : Lambert Lénack architectes (Jean-Baptis… [...] |

|

[ Maître d’ouvrage : Fondation Nicolas Bogueret – Maître d’œuvre : Atelier Arch… [...] |

|

Maître d’ouvrage : Groupe CIF Maîtres d’œuvre : Bourbouze & Graindorge, ar… [...] |

|

[Maîtres d’œuvre : COSA (Benjamin Colboc et Arnaud Sachet), architectes ; Oteis Isate… [...] |

|

Maître d’ouvrage : Ramery Immobilier – Maîtres d’œuvre : ANa, Armand Nouvet… [...] |

|

Maître d’ouvrage : Linkcity Maîtres d’œuvre : TVK, architectes ; OLM, pays… [...] |

Réagissez à l’article en remplissant le champ ci-dessous :

| Vous n'êtes pas identifié. | |||

|

SE CONNECTER |  |

S'INSCRIRE |

> Questions pro |

|

« En décidant de ne pas tout transformer, tout change » - Entretien avec Alexandre Chemetoff

Réutiliser, transformer, restructurer, revaloriser… autant d’actions souvent recommandées quand les enjeux de l’époque incitent à retravai… |

|

Vous avez aimé Chorus? Vous adorerez la facture électronique!

Depuis quelques années, les architectes qui interviennent sur des marchés publics doivent envoyer leurs factures en PDF sur la plateforme Chorus, … |

|

Quelle importance accorder au programme ? [suite]

C’est avec deux architectes aux pratiques forts différentes, Laurent Beaudouin et Marie-José Barthélémy, que nous poursuivons notre enquête sur… |

|